Bis alle seine Bauern wurdenWarum ein Amerikaner den "Kalten (Schach-)Krieg" gewinnen konnte: Teil 6von Harald Fietz, November 2002 |

Bis alle seine Bauern wurdenWarum ein Amerikaner den "Kalten (Schach-)Krieg" gewinnen konnte: Teil 6von Harald Fietz, November 2002 |

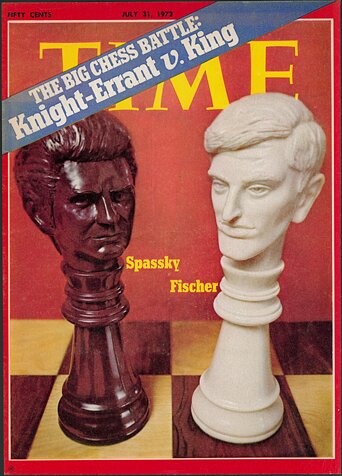

Am 31. August 1972 stützte sich Robert James Fischer für die 21. Partie letztmals auf das weiße Leder, dem Polster vor dem Brett des extra für den WM-Kampf angefertigten Tisches. Im Jubiläumsjahr 2002 konnte das Utensil im kleinen Schachmuseum des Kulturhauses in der isländischen Hauptstadt - dem Djódmenningarhúsid in der Hverfisgata 15 nahe dem Fremdenverkehrsamt im Stadtzentrum - besichtigt werden. Plexiglas konservierte die Erinnerung an das Gedenken an das "Match des Jahrhundert". Der Wettstreit erregte im politischen Ost-West-Spannungsfeld weltweites Medieninteresse. Dies bedeutete zwar für die Schachszene einen Aufbruch, doch gleichzeitig beendete die Auseinandersetzung die unvergleichliche Karriere des erfolgreichsten Fanatikers der Schachgeschichte. Der Randbauerzug 40...h5 blieb für 20 Jahre die letzte öffentliche Schachhandlung des 29-jähigen Amerikaners. Seine Traumwelt für die Inszenierung von Schachkunst überstieg danach die Fähigkeiten aller Schachorganisatoren. Größenwahnsinnige Preisforderungen und absehbarer Nervenkrieg um Spielkonditionen schreckten ab. Kompromisslosigkeit brachte das Schachgenie ins Abseits und in Vergessenheit. Ein behaglicher Zustand, denn das Monströse seiner Bretttaten verklärte sich zum Mythos, die Bilanz seiner Partien offenbarte Abertausenden von Schachfreunden eine Ahnung von perfektem Schach und vorbildlicher Kampfeinstellung. Alles dokumentierten die Geschichtsbücher ordentlich.

Robert James Fischer

Für den Lebenswandel eines Schachbesessenen mit einer entwaffnend geringen Allgemeinbildung und rüpelhaften Manieren interessierten sich mit der Zeit nur noch Zeitungsleute oder schwärmerische Fräuleins. Es mag Ironie der Geschichte sein, dass sein Comeback 1992 ausgerechnet eine 18-jährigen Ungarin einfädelte, denn Fischers Geringschätzung der schachlichen Fähigkeiten des weiblichen Geschlechts sind bekannt: Anfang der 60er Jahre tönte er lauthals, jeder Frau eine Springervorgabe zu geben. Über die Beweggründe für seinen Wunsch nach zwei Jahrzehnten wieder am Brett zu sitzen, kann nur gemutmaßt werden: Finanzielle Erwägungen kommen zuerst in Frage, denn die Organisatoren, die Fischer im Vorfeld seines Comebacks in Kalifornien besuchten, bekamen seine ärmlichen Verhältnisse zu sehen. Aber vielleicht hat auch das europäische Schachklima während seines Deutschland- und Europa-Aufenthaltes 1990/91 den Ausschlag gegeben - schließlich hielt er sich mit seinem Hang, alle verfügbaren Schachzeitungen zu lesen, immer aktuell. Europa bietet eben - anders als die USA - eine weitaus größere Dichte an Schachveranstaltungen und auch der Stellenwert des Spiel ist in einigen Ländern weitaus höher.

Das Begehren eines WM-Revanchematchs fand schnell den Weg der Umsetzung, denn die 18-jährige Zita Rajczanyi, eine Jugendspielerin mit einer Wertungszahl von 2110 Elo, die nach längerem Briefwechsel 1991 für zwei Wochen Fischers Gast in Los Angeles war, überzeugte den richtigen Mann - Janos Kubat, der seine organisatorischen Fähigkeiten bereits als Direktor der 29. Schacholympiade in Novi Sad unter Beweis stellte. Der damals 62-Jährige kannte die Verhältnisse auf dem schach- und sportverrückenden Balkan. Geboren in Jugoslawien als Sohn eines serbischen Vaters und einer deutschen Mutter, wuchs er nach der Trennung der Eltern bei der Mutter in der Grenzregion in einem ungarischen Milieu auf. Doch nicht beim Schach, sondern beim Tischtennis lag sein sportliches Fortune: Erst als Spieler, dann als Trainer in Jugoslawien, später die längste Zeit seines Lebens als Coach und Organisator in Griechenland. Erst zur Schacholympiade 1990 kehrte er zurück. Seine Kontakte halfen, Angebote auszuloten: Ein philippinisches Bankenkonsortium bot sieben Millionen, aber der Gegner sollte Karpow sein, was Fischer strikt ablehnt. Eine Gruppe seiner deutschen Tischtennisfreunde soll angeblich viereinhalb Millionen Dollar für Deutschland als Austragungsland geboten haben, aber die chancenreichste Option kam vom Belgrader Geschäftsmann Jezdimir Vasiljevic, der das Bank- und Medienunternehmen Jugoskandic leitete. Fünf Millionen Dollar waren der größte Preistopf, den es jemals im Schach gab. Geld, das sich aus Sicht der Sponsoren durch die politische Propaganda schnell wieder verdienen ließ - allerdings auch auf Kosten des kleinen Mannes im zerfallenden Vielvölkerstaat. Schach schuf Vertrauen, sein Geld bei einer Bank mit spekulativen und kriminellen Machenschaften anzulegen, aber zu Zeiten des Milosovic-Regimes herrschten manche politischen und ökonomischen Wunschphantasien, die von staatskonformen Massenmedien mitgeschürt wurden.

König auf dem Brett, Bauer daneben, lautet die lebenslange Bilanz Fischers. Doch nach zwanzig Jahren Isolation und irregeleitetem Dilettantismus über gesellschaftliche Zustände und die Situation des Schachs erreichte der einstige Gipfelstürmer den Tiefpunkt rational nachvollziehbarer Erklärungen über politische Entwicklungen und die neue Elite des königlichen Spiels. Mag er in seinen Forderungen um die Austragungsbedingungen fast alle Zugeständnisse zurecht erhalten haben, so gaben die öffentlichen Auftritte rund um das Revanchematch ein gänzlich perfides Zeugnis seines irrealen Weltbildes. Dort geisterten die Hirngespinste von Verschwörungsszenarien durch die Runde: Impertinent das Insistieren, dass alle Weltmeisterschaftskämpfe nach 1972 arrangiert waren, dass die bösen kommunistischen Schachspieler Marionetten seien, dass eine jüdische Weltverschwörung seine Schachrückkehr verhindert habe. Wochenlang ließ sich die versammelte Schach- und Weltpresse mit dem renitenten Gequassel eines durchgeknallten Schachveteranen versorgen. Doch dieser Zustand war nicht das einzig Skandalöse während der zehn Wochen Comeback.

Fischer, Spasski und letztlich alle Auswärtigen ließen sich vor einen moralisch bedenklichen politischen Karren spannen. Das ethnische Säuberungen exekutierende Rest-Jugoslawien unterlag nicht ohne Grund Sanktionen durch die internationale Staatengemeinschaft. Schachjournalisten agierten hier unbeholfen. Politische Heckenschützenkommentare der Beteiligten wurden, um nicht vor den Organisatoren in Ungnade zu fallen, mehr eifrig kolportiert als kritisch kommentiert. Der einige Kilometer entfernt tobende Krieg in Bosnien-Herzegowina fand zwischen den Zeilen Erwähnung, aber eigentlich lockte eher die Sonne des malerischen montenegrinischen Inselvorsprungs Sveti Stefan, wo einst Sophia Loren, Elizabeth Taylor und Sylvester Stallone den Luxus genossen. Geflissentlich verdrängte man das Makabre der idyllischen Szenerie und flüchtete sich ins Erhaschen einiger Neuigkeiten rund um den ehemaligen Superstar auf und neben dem Brett. Garry Kasparow traf in einem Interview den Punkt: "...die Anwesenden tun so, als ob sie nichts gehört haben. Seine Ansichten wurden nicht unmittelbar zurückgewiesen, weil es zu große Erwartungen an seinen Auftritt gab." (New in Chess, Nr. 7, 1992, S. 52)

Das Comeback wurde eine Inszenierung eigener Wahrheiten auf Seiten der Spieler und der Ausrichter. Jeder wollte die grellen Scheinwerfer, um seine ideologischen Vorstellungen ins Licht zu rücken. Urteile und Vorteile lagen in diesen Wochen nahe beisammen. Viel Wortrhetorik und phrasenreiche Argumentationen wurden anfangs abgelassen und weltweit berichtet. Letztlich verkraftete aber kein Druckerzeugnis diesen Nonsens dauerhaft und schließlich musste ja noch das eigentliche Ereignis mitgeteilt werden - die Züge von 30 Partien. Den Paukenschlag der Auftaktpressekonferenz am 1. September 1992 konnte freilich keiner auslassen, denn er setzte den Ton, der in diesem Umfeld herrschte. Keine Nachrichtensendung verzichtete auf Fischers Spuck-Eskapade: Für die Weltöffentlichkeit packte der dumpfe Floskeln dreschende Champion bei Nachfrage auf die amerikanischen Sanktionen als Bestandteil des Embargos der Vereinten Nationen das an ihn adressierte Dokument des amerikanischen Finanzministeriums, Abteilung Devisenkontrolle (Foreign Assets Control), vom 21. August 1972 aus, in dem ihm bei Zuwiderhandlungen eine Geldstrafe bis 250000 Dollar und/oder bis zu zehn Jahre Gefängnis angedroht wurden. Sein Reaktion war ein kräftiger Schuss Spucke. Damit verbannte sich der Weltenbummler zum Exil außerhalb seines Heimatlandes.

Doch auch die Schachgemeinschaft

betrachtete ihn zunächst als "Fremdling". Insbesondere der

Weltranglistenerste Garry Kasparow sah die Rückkehr vor seinem WM-Match

1993 nicht gerne. Doch seine Ansicht wurde oft geteilt: "Er mag der

größte Spieler aller Zeit gewesen sein. Er war seiner Zeit um

zehn Jahre voraus. Nun ist er jemand aus der Vergangenheit. Er ist ein

Außerirdischer." (New-in-Chess, Nr. 7, 1992, S. 53) Auch Boris Spasski

schien vom ganzen Spektakel emotional befangen. Nach der achten Partie, fasste

er - gerade angesichts zweier Niederlagen zum 2-3-Rückstand - in seiner

unnachahmlich sarkastisch-philosophischen Art auf der dritten großen

Pressekonferenz zusammen: "... selbst jetzt glaube ich noch nicht, dass ich

ein Match gegen Bobby spiele. Irgendwie bin ich nicht in der realen, aber

einer surrealen Welt. Und wenn eines Tages menschliche Wesen vom Mars in

Sveti Stefan landen, wäre ich nicht überrascht." (in:

Seirawan/Stefanovic 1992, S. 86) Doch ein irdischer Bobby Fischer hatte einige

ungewöhnliche Austragungsbedingungen eingefordert, die in dieser

Zusammenstellung wahrscheinlich nie mehr in einem Match zur Anwendung kommen

werden:

Die Fischer-Uhr, für die er 1989 das Patent in den USA angemeldet und es einige Woche vor dem Wettkampf erhalten hatte, kam erstmals zum Einsatz. Gespielt wurde mit einer Basiszeit von einer Stunde und 51 Minuten und pro Zug gab es eine Minute Bonus. Auch hier belebte man das alte Zeitregime von 2,5 Stunden bis zur ersten Zeitkontrolle wieder. Danach gab es 40 Minuten (plus 20 Minuten) bis zum 60. Zug, dann 30 Minuten (plus 20 Minuten) bis zum 80. Zug und anschließend pro 20 Züge 20 Minuten (plus 20 Minuten).

Diese Regelung war wichtig, denn es wurde ohne Hängepartie gespielt. Aber die älteren Herren gönnten sich kein Allegro-Finish.

Die Fischer besonders wichtige Auflage von zehn Siegen trat in Kraft. Remis zählten nicht und es gab kein Partienlimit. Gespielt wurde am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag ab 15.30 Uhr und jeden Montag lud man zu einer großen Pressekonferenz und nach den Partien zu einer kürzeren Presserunde.

Ungewöhnlich auch die Vereinbarung, dass - falls eine Begegnung unter einer Stunde dauert - die nächste Ansetzung sofort beginnt.

Vier medizinische Auszeiten standen für die ersten 30 Partien zu, aber nur nach Attest durch ein Match-Ärzte-Komitee.

Für alle Endspiel kam die 50-Züge-Regel zur Anwendung - ein deutlicher Affront gegen die FIDE, die zu dieser Zeit gerade für mehrere Endspiele höhere Zügelimits festsetzte.

Fischer musste sich in einem Zustand der Glückseeligkeit befunden haben, erfüllten ihm die Organisatoren doch jeden Wunsch. Nun sollte er - wie früher - geniale Züge finden.

Aus Fischers Sicht unterteilt sich der Wettkampf in folgende Eröffnungen:

| Mit Weiß

Sizilianisch B23 (4x), B31 (2x), B44 (1x), B80 (1x) Spanisch C69 (2x), C92 (1x), C95 (3x) Mit Schwarz Sizilianisch B23 (2x), B70 (1x) Angenommenes Damengambit D27 (4x) Katalanisch E07 (1x) Nimzowitsch-Indisch E35 (1x) Benoni (Zugumstellung zum Königsindisch) E70 (1x) Königsindisch E80 (1x), E83 (3x), E84 (1x), E90 (1x) |

Die Eröffnungswahl zeigt, dass Fischer an seiner früheren Methode der Turnierplanung festhielt. Bewährtes wurde mit völlig Neuem kombiniert. Angenommenes Damengambit spielte er erstmals, den geschlossen Sizilianer mit beiden Farben und die Drachenvariante als Schwarzer hatte er zwischen 1960 und 1970 ganz selten auf dem Brett. Ebenfalls den einstigen Mustern entsprach die Art, wie er den Rhythmus des Wettkampfs zu steuern wusste: Anfangs - in den ersten fünf Partien - wurde dreimal bewährtes C95-Spanisch mit dem Breyer-System gespielt. Als er 1:2 zurücklag, folgte der Strategiewechsel: In den fünf Begegnungen von Nummer sieben bis elf holte er 4,5 Punkte, weshalb das Match so frühzeitig - nach fünf Gewinnen - zur 12. Partie bereits von Sveti Stefan nach Belgrad umsiedelte. Den Umschwung kam, als Eröffnungsvielfalt einsetzte: Spasski legte das Breyer-System zu den Akten und erlitt Schiffbruch, Fischer griff zu Königsindisch und profitierte von einem Patzer Spasskis, noch ein grober Fehlzug kam von heute in Frankreich lebenden zehnten Schachweltmeister, als Fischer seine alte Überraschungswaffe, die spanischer Abtauschvariante auspackte. Dann wurde er tolldreist und spielte a la Spasski (in seiner Partie gegen Kasparow in Linares 1990). Es reichte zum Remis mit einem waghalsigen Zug, wo Spasski zuvor chancenlos unterlag. Und schließlich zog Fischer mit einem Gambit in der Rossolimo-Variante im Sizilianer erneut ein nie gesehenes Trumpfas aus dem Ärmel. 5:2 nach nur elf Ansetzungen zeigte schlicht, dass Spasski außer Form war. Er klagte über seine generelle Müdigkeit, sein Sekundant Juri Balaschow verwies auf seine lange Abwesenheit vom Schach. Fischer nutzte solche Faktoren geschickt aus. Eigene Stärken demonstrieren oder einfach auf die Fehltritte lauern reichte ihm, um die Hälfte der notwendigen zehn Gewinne zu erreichen. Der Blick auf die herausragenden Merkmale der vorentscheidenden elf Partien belegt das:

Spiel 1: |

Fischer produzierte ein Meisterstück präziser spanischer Strategie- und Taktikführung. |

Spiel 2: |

Fischer brachte eine königsindische Neuerung, zeigte aber im Endspiel nicht seine gefürchtete Technik. |

Spiel 3: |

Fischer überlebte, weil Spasski sein Läuferpaar nicht optimal einsetzte. |

Spiel 4: |

Fischer überraschte mit angenommenem Damengambit, behandelte aber das damenlose Mittelspiel nicht richtig. |

Spiel 5: |

Fischer überschätzte seine Angriffschancen im Spanier und wird von Spasskis aggressiver Verteidigung widerlegt. |

Spiel 6: |

Fischer bereitete das angenommene Damengambit besser vor, konnte den Mehrbauern allerdings nicht verwerten. |

Spiel 7: |

Fischer nutzte Spasskis nachlässige Verteidigung im Spanier. Ein vom Springerpaar unterstützter Freibauer reichte gegen Läuferpaar. |

Spiel 8: |

Fischer gewann im Königsinder, weil Spasski seine Fehlzüge nicht bestrafte und selbst patzte. |

Spiel 9: |

Fischer gewann im Abtauschspanier, weil Spasski in einer bekannten Remisstellung einen "Bock" baute. |

Spiel 10: |

Fischer wagte sich an eine eröffnungstheoretische Diskussion der Zeit und erreichte ein leichtes Remis. |

Spiel 11: |

Fischer beeindruckte Spasski mit einem ungewöhnlichen sizilianischen Gambitmotiv und erlangte bereits in der Eröffnung Übergewicht. |

Unter dem Strich eine nicht gerade weltmeisterschaftswürdige Vorstellung der Schach-Pensionäre, denn die sieben Entscheidungen resultierten überwiegend aus "unsauberen" Entscheidungen - nicht aus überlegener Spielführung. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass die Akteure unter dem kritisch-analytischen Bannstrahl der gesamten Schachöffentlichkeit standen. Aber genau das war zumindest Fischers Absicht beim erneuten Spektakel. Die Urteile über den Zustand ihrer Schachkunst waren entsprechend breit. Kasparow ist in seinen Meinungen nie zimperlich: "Fischer spielt altmodisches Schach - wie Borg mit seinem Holzrahmenschläger im Tennis." (New-in-Chess, Nr. 7, 1992, S.52) Das hatte etwas Wahres, denn Fischer beeindruckte weniger durch sein starken Züge als durch das Ausnutzen der schwachen Züge seines Gegenübers. Andererseits wusste er durchaus noch lichte Momente zu zelebrieren - wie es aus seinem unmittelbaren Umfeld verlautete. Veteran Svetozar Gligoric, eine einflussreiche Persönlichkeit in jugoslawischen Schach des ausgehenden Staatssozialismus, fasste zusammen: "Ich war überrascht, wie einfach es ihm gelingt, unerwartete, aber starke Lösungen zu finden. In dieser Beziehung ist er der Alte. Die einzige Veränderung, die er zu bewältigen hat, ist die Aufarbeitung des Schachwissens der letzten zwanzig Jahre. Aber er wird das schnell schaffen." (in Seirawan/Stefanovic 1992, S. 64). Bisweilen schien das zu gelingen, oft blieb das Match aber Mittelmaß - sicher auch wegen der ungewöhnlich langen konditionellen Belastungen für die Spieler um die 50. Partie Nummer elf ist ein Beispiel der besseren Art und offenbart viel von Fischers Schachauffassung.

|

Fischer,R - Spassky,B [B31]

|

Damit war die Zeit im "Sylt von Rest-Jugoslawien" abgelaufen. Drei Wochen lang hatte sich die Politik-, Kultur- und Sport-Prominenz der isolierten Kriegsnation scharenweise rund um das Schachspektakel vergnügt - morbider Spätsommer einer untergehenden Klasse. Nun floh man zurück in die Hauptstadt. Dort hatte auch Ottonormalverbraucher etwas von den Altstars, denn das Sava-Center bot 4500 Zuschauern Platz. Zehn Tag Unterbrechung nutzte Spasski besser zu Erholung. Mit der scharfen Sämisch-Variante zerlegte er Fischer Königsinder. Nach drei Remis gewann Fischer zweimal in Folge: Einmal misshandelte Spasski den Benoni so grausam, dass er schon nach elf Zügen zwei Bauern weniger hatte, das andere Mal wickelte er im 20. Zug in ein verlorenes Endspiel ab. Die Vorentscheidung war gefallen und die restlichen Begegnungen quälten sich dahin. Das Match rutschte aus den Schlagzeilen in die Ergebnismeldungen. Fischer zeigte wenig seiner früheren unbarmherzigen Realisierung kleinster Chancen. In Partie 19 verpatzte er ein gewonnenes Damenendspiel, in Partie 23 war Spasski an der Reihe. Man sehnte das Ende herbei und nach 30 Partien stand es 10:5 für den Amerikaner. Spasski gestand auf der Abschlusspressekonferenz ein, dass seine "Zukunft in der Vergangenheit lag". Er habe zu viele Chancen verpasst - bereits im ersten Matchdrittel legte Fischer das Fundament für ein allmähliches Heimschaukeln des Wettkampfs. Schon nach der achten Partie wies Spasski gegenüber den Medien auf seine ungenügende Matchkonzeption hin: "Ich begann den Marathon wie einen Sprint, nun bin ich wirklich müde." (Seirawan/Stefanovic 1992, S. 89). Irgendwie waren nach zweieinhalb Monaten alle vor Ort zufrieden. Die Ausrichter hatten ihr Medienballyhoo gehabt, die Spieler konnten mit gefüllten Konten an den Vorruhestand denken und die Schachautoren durften ihre Berichte und Bücher zu zwei führenden Persönlichkeiten der Geschichte des königlichen Spiels neu schreiben. Doch welches Fazit räumt dem "Weltmeisterschaftsrevanchematch" als gerechten Platz in der Historie ein?

Es spielte immerhin ein 20 Jahre abgetauchtes Phantom gegen den Weltranglisten-96., der Boris Spasski damals mit einer Elozahl von 2560 noch war. Es spielte eine gealtertes, übergewichtiges Genie gegen einen gesundheitlich angeschlagenen Exil-Russen, der bereits häufiger dem Tennisball als den Holzfiguren den Vorzug gab. Es spielte ein 49-Jähriger gegen einen 55-Jährigen und bei Beiden fußte das Spielverständnis nicht auf intensiver Zusammenarbeit mit unerbittlichen Softwareprogrammen, obwohl sich Fischer extra zum Wettkampf eine Sammlung von Spasski-Partien auf einer elektronischen Datenbank bringen ließ. Die Veranstaltung mutete an, als ob zwei Ex-Weltmeister sich geträumt hätten, losgelöst in einer Zeitmaschine, die vergangene Ära in die Gegenwart zu holen. Doch dieses Wunschdenken passte nicht in das ausgehende 20. Jahrhundert. Der "kalte Schachkrieg" musste kein zweites Mal gewonnen werden. Zwar exerzierte Fischer mit den Personen im Umfeld der Veranstaltung erneut wie mit einer Masse von Bauern, aber sein ideologisches Denken in Ost-West- und Gut-Böse-Kategorien stand nicht mehr auf der politischen Tagesordnung. Fischers Feindbild war für die Öffentlichkeit uninteressant geworden.

Und auch sein Spielstil schien

nicht auf dem Level von Anfang der 70er Jahre; modernes Schachwissen kam

nur selten zur Anwendung. Auffallende Merkmale waren:

Fischer vermied aktuelle Sizilianisch-Varianten,

seine königsindischen Varianten orientierten sich überwiegend am Theoriestand der 60er und 70er Jahre,

sein angenommenes Damengambit war mit einer Niederlage und drei Remis keine offensive Waffe,

seine Mittel- und Endspielführung setzte nicht mehr nach klassischem Prinzip überwiegend auf das Läuferpaar, sondern häufiger auf den Springer oder das Springerpaar,

bei der Realisierung von klaren Endspielvorteilen unterliefen ihm grobe Fehler (Partien 2 und 19),

seine fünf Verluste resultieren aus krassen Stellungsfehlbewertungen (Partien 4, 5 und 20) oder Eröffnungsfehlern (Partien 12 und 26).

In diesem Zustand ist es höchst zweifelhaft, ob er gegen einen der damaligen Top-Ten-Spieler hätte bestehen können. Sein glänzendes Geschichtsbild mit dem Triumph von 1972 hatte einige Kratzer erhalten. Um ein letztes Mal aus seiner einseitigen Begabung Kapital zu schlagen, musste er beim Rendezvous mit der Vergangenheit seinen eigenen Mythos relativieren.

Welcher historische Platz gebührt dem elften Weltmeister aus heutiger Sicht? Sicher gilt er als großer Sportler, als ein Held seiner Zeit - ein erfolgreicher Repräsentant einer sich gerne an Siegen berauschenden Weltmacht. Aber den Stellenwert eines Volkshelden, eines von vielen verehrten und geachteten Champion blieb ihm versagt. Sein rebellisches Naturell hätte man ihm sicher noch verziehen, aber die anti-intellektuelle, bisweilen fast asoziale Exaltiertheit stieß ab. Deshalb blieb Fischer zeitlebens außerhalb des Establishments. Seine Wissenschaft vom königlichen Spiel richtete sich auf absolutes Spezialistentum. Die Perfektionierung dieses Gedankengebäudes vollzog sich aber so egozentrisch, dass sich daraus kein gesellschaftlicher Wert ableiten ließ. Fischer konnte und wollte mit Nicht-Schachspielern nicht kommunizieren. Er lebte in einem völlig von Verantwortung losgelösten Raum. Auf einer der Pressekonferenzen 1992 polterte er heraus: "Ich habe seit 1974 weder die nationalen Steuern, noch die Steuern des Staates Kalifornien bezahlt, warum sollte ich mir ausgerechnet jetzt Sorgen machen." (Seirawan/Stefanovic 1992, S. 118). Ihn kümmerte nur sein unmittelbarer Gesichtskreis. Das hier und heute zählte, da stört der Ballast der Tradition. Seine Erfindung, das Fischer Random Chess, trägt diesem Lebensstil im Augenblick Rechnung. Der Einzelne wird unvorbereitet mit einer zufälligen Situation konfrontiert - kein langes Planen, keine ausgetüfteltes Wissen von Analysekollektiven ist gefragt, sondern das direkte Reagieren auf die Anforderungen der Stellung und die Fähigkeiten des Gegners. Es gelten Regeln wie bei einem Boxer, der körperlich fit sein muss, aber erst im Laufe des Kampfs die passende Strategie durch das Verhalten seines Gegenübers "lesen" muss. Fischer hielt sich ständig kampfbereit, wie Alexander Kotow 1971 bei der Auswertungsrunde nach dem Taimanow-Match anmerkte: "Fischer ist der ideale Schachspieler in jeder Hinsicht. Unglaubliche Konzentration. Eine Art von Harmonie. Er trägt ständig sein Taschenschach oder ein Schachbuch mit sich herum." (Plisetsky/Voronkov 1994, S. 227) So gelang es ihm, in seinen besten Jahren der Größte zu werden; doch dieser märchenhafte Aufstieg reichte nicht, um zum Vorbild zu taugen. Idole müssen mehr erreichen als durch Disziplin erzwungene Erfolge. Mut, Selbstlosigkeit und Humanität sind wichtigste Charakterzüge eines Heroen, der auch in schwierigen Zeiten bereitsteht, um allgemeinverständliche Erklärungen zum Durchhalten oder zur Neuorientierung zu liefern ("Rückkehr der Helden", Focus, Nr.9, 25.2.2002). Der erfolgreiche Kampf gegen die Krebskrankheit des Tour-de-France-Siegers Lance Armstrong steht beispielhaft für einen Sportler, der mehr Ideale verkörpert als den bloßen Willen zum Sieg. Muhammad Ali ist heute noch eine Legende, weil er seinen Mythos, der auf den Aufs und Abs seiner Karriere fußt, nutze, um politische Signale zu setzen (gegen Rassendiskriminierung, gegen den Vietnamkrieg usw.). Er war ein Großmaul wie Fischer, ein Besessener wie Fischer, aber er war eben auch einer der nicht nur schlagen und vernichten konnte, sondern jemand, der furchtlos Brücken zwischen schwarzen und weißen Mitbürgern baute, der humanistische Ideale selbstlos einforderte. Fischer wurde ein Held seiner Zeit, weil er in seinem Metier ein äußeres Feindbild, den Kommunismus sowjetischer Prägung, bekämpfte und besiegte. Nach den Erfolgen stand er vor den Nichts, er hatte seine Mission erfüllt, mehr hatte er nicht zu sagen. Bereits vor 30 Jahren versäumte Fischer es, sich als "erster Diener der Schachwelt" zu erweisen oder wie es Rainer Knaak drastisch anmerkt: "Die Pflichten eines Schachweltmeisters hat er aufs sträflichste vernachlässigt." (per E-Mail Mai 2002). Der Schachwelt hatte ihr König mit seiner kometenhaften Karriere bis 1972 bereits seine gesamte Kunst offenbart; die Schachwelt war 1992 auf dem Brett und in Verbandsrankünen bereits zu komplex, um sein schwarz-weißes Denken noch zeitgemäß zu finden. Hier passt sinnbildlich ein Spruch des Kabarettisten Karl Valentin: "Die Zukunft war früher auch besser." Doch Robert James Fischer verpasste 1972 seine Zukunft und lebte 1992 und wahrscheinlich heute noch in der Vergangenheit. Einer seiner Nachfolger, Viswanathan Anand, bedauert dies: "Ich war glücklicher vor seinem Comeback - er war einfach eine Legende! Es ist etwa so, als ob man heute plötzlich Marilyn Monroe auf der Straße begegnen würde! Die Realität ist nicht immer so interessant." (per E-Mail, Mai 2002). Doch noch treibt sich das einsame Schachgenie irgendwo auf diesem Planten herum. Wer weiß, ob nicht nochmals ein gespenstischer Auftritt Realität wird.

Quellen

Agur, Elie, Bobby Fischer: A Study of his Approach to Chess, London: Cadogan,

1992.

Bagirow, Wladimir, White Fischer, Riga: Logos, 1991.

Benkö, Pal / Hochberg, Burt, Winning with chess psychology, New York:

Mc Kay Company, 1991.

Brady, Frank, Bobby Fischer - Profile of a Prodigy, New York: Dover, 1973.

Burger, Robert E., The Chess of Bobby Fischer, San Francisco: Hypermodern

Press, 1994.

Cantwell, Robert, Bobby clears the board for the title, in: Sports Illustrated,

8 November 1971.

Carle, Gilles / Coudari, Camille, The Great Chess Movie, (TV-Film), Kanada,

1982.

Darrach, Brad, Mr. Fischer, demon of the chess world, in: LIFE, 23 Juli

1971.

Darrach, Brad, Bobby Fischer is a ferocious winner, in: LIFE, 12 November

1971.

Denker, Arnold / Parr, Larry, The Bobby Fischer I knew and other stories,

San Francisco: Hypermodern Press, 1995.

Donaldson, John / Tangborn, Eric, The Unknown Fischer, Seattle: ICE, 1999.

Evans, Larry, Six moves towards world championship, in: Sports Illustrated,

21 Juni 1971.

Evans, Larry / Smith, Ken, Chess World Championship 1972, Fischer vs. Spassky,

New York: Simon and Schuster, 1973.

Euwe, Max / Timman, Jan, Fischer World Champion, Alkmaar: New in Chess,

2002.

Fine, Reuben, Die Psychologie des Schachspielers, Frankfurt/M: Syndikat Verlag

1982.

Fischer, Bobby, My 60 Memorable Games, London, Batsford 1995.

Ginzburg, Ralph, Portrait of a Genius as a Young Chess Master, in: Harper's

Magazine, Januar 1962.

Gligoric, Svetozar / Ragosin, Wjatscheslaw, Kandidatenturnier für

Schachweltmeisterschaft - Bled - Zagreb - Beograd, Belgrad: Jugoslawischer

Schachverband, 1960.

Gligoric, Svetozar, Fischer-Spasskij - Schachmatch des Jahrhunderts, Stuttgart:

Deutscher Bücherbund, 1972.

Hanke, Timothy, Finding Bobby Fischer, in: American Chess Journal, Premiere

Issue, Nr. 1, 1992, S. 39-77, 1992.

Hort, Vlasti, Begegnungen am Schachbrett - so spielen Profis, Düsseldorf:

Rau Verlag, 1984.

Howard, Jane, Cocky boy wonder of chess begins to grow up, in: LIFE, 21 Februar

1964.

Lombardy, William, A Mystery wrapped in an Enigma, in: Sports Illustrated,

21 Januar 1974.

Kohlmeyer, Dagobert / van Fondern, Manfred 1992: Bobby Fischer: Ein Schachgenie

kehrt zurück, Hollfeld: Beyer Verlag.

Mednis, Edmar, Wie schlägt man Bobby Fischer?, Berlin: Sportverlag,

1993.

Nack, William, The Kid, in: Newsweek, 20 Januar 1958.

Pasternjak, Alexander, Schach-Phänomen Bobby Fischer, Mit einer

Einführung von Wolfgang Unzicker, München: Copress-Verlag, o.J.

Plisetsky, Dmitry / Voronkov, Sergey, Russian versus Fischer, Moskau: Chess

World, 1994.

Purday Cecil J.S., Extreme Chess - World Championships 1935, 1937 and 1972,

Davenport/Iowa: Thinkers Press, 1999.

Reemtsma, Jan Philipp 2002: Mehr als ein Champion. Über des Stil des

Boxers Muhammad Ali, Reinbek bei Hamburg: Rororo.

Roschal, Alexander / Karpow, Anatoli, Schach mit Karpow - Leben und Spiele

des Weltmeisters, München: Mosaik Verlag 1977.

Saidy, Anthony, Kampf der Schachideen, Berlin: de Gruyter, 1986.

Schonberg, Harold C. 1976: Die Großmeister des Schachs, Frankfurt:

Fischer Verlag.

Seirawan, Yassar / Stefanovic, George 1992: No Regretes - Fischer-Spassky

1992, Seattle: ICE Publications.

Speelman, Jonathan, Analysing the Endgame, London: Batsford 1981.

Suetin, Alexej, Stunde des Sekundanten, Berlin/Fürstenwalde: Bock &

Kübler, 1995.

Suetin, Alexej, Tigran Petrosjan - Die Karriere eines Schachgenies,

Berlin/Fürstenwalde: Bock & Kübler, 1997.

Taimanov, Mark, Mark Taimanov's Selected Games, London: Cadogan, 1995.

Vernier, Eric / Nolot, Pierre, Le Roi est mort, (TV-Dokumentation) Frankreich,

Sept Arte, 1996.

Anmerkung: Der Autor möchte sich bedanken bei Henk Chervet, Leiter der Schachabteilung, sowie Thomas Thijs von der Reproduktionsabteilung bei der Königlich-Niederländischen Bibliothek in Den Haag für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Beschaffung des Bildmaterials. Es ist um das Erbe des Schachspiels nicht schlecht bestellt, wenn solche kompetenten Sachwalter über den Reichtum des königlichen Spiels wachen. Ferner lieferten Alisa Maric (Belgrad), Michael Burghardt (Berlin), Eric van Reem (Dietzenbach) und Ulrich Liermann (Neubrandenburg) Hinweise.

| Bobby Fischer (5) | zur Figo |